「スポーツを楽しむ権利の実現」のページです。

スポーツを楽しむ権利の実現

スポーツを楽しむ権利の実現

スポーツを楽しむ権利の実現  スポーツを楽しむ権利の実現

スポーツを楽しむ権利の実現 「スポーツを楽しむ権利の実現」のページです。

スポーツコンプライアンス

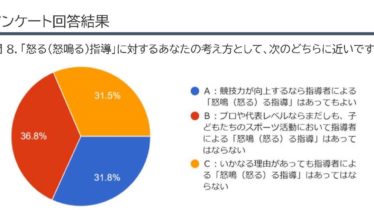

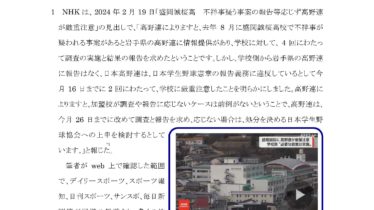

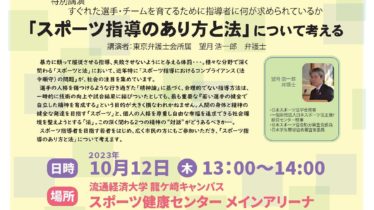

スポーツコンプライアンス  「暴力・暴言・ハラスメント」

「暴力・暴言・ハラスメント」  スポーツコンプライアンス

スポーツコンプライアンス  「暴力・暴言・ハラスメント」

「暴力・暴言・ハラスメント」  スポーツ外傷・障害

スポーツ外傷・障害  スポーツコンプライアンス

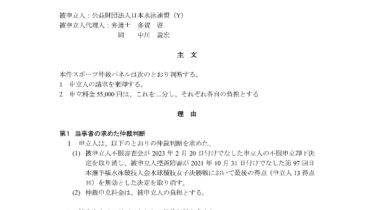

スポーツコンプライアンス  スポーツ仲裁

スポーツ仲裁  スポーツ外傷・障害

スポーツ外傷・障害  「暴力・暴言・ハラスメント」

「暴力・暴言・ハラスメント」  スポーツ外傷・障害

スポーツ外傷・障害