興味深いが暗い気持ちとなる報道

沖縄県スポーツ協会は、2024年3月21日、沖縄県内でスポーツ活動に参加する子どもがいる保護者へのスポーツハラスメント(スポハラ)のアンケート(小・中・高校生の保護者から1284件回答)の結果=「令和5年度スポーツ・ハラスメントに関する保護者向け意識調査」を発表しました。

この発表は、「『怒鳴る指導』を許容する親31%、全国平均上回る “スポハラ”保護者の3割が見聞き 沖縄県スポーツ協会が初の意識調査」(沖縄タイムス社)、「『怒鳴る指導』 保護者の3割が容認 沖縄県スポーツ協会が調査」(琉球新報)との見出しで報じられました。

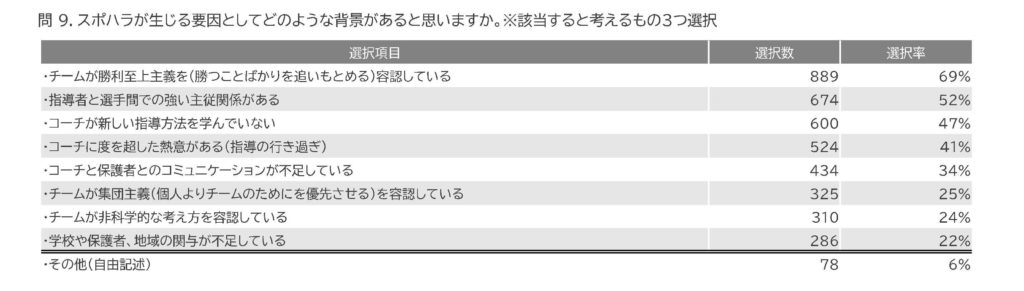

スポハラが生じる要因は?

「令和5年度スポーツ・ハラスメントに関する保護者向け意識調査」では、次の回答となっています。

スポハラが生じる要因についての私の意見は、「暴力・暴言・ハラスメントと部活動-この10年で変わったことと変わらないこと-」(2023年12月16日)の基調報告で報告したとおりです。

主因は、「正しい指導」ができないこと。これは、①「正しい指導」が何かを知らないこと、②「正しい指導」を言葉で伝える能力がないこと、の2つの要素があります。

「コーチが新しい指導方法を学んでいない」・「チームが科学的な考え方を容認している」は、「正しい指導」を学ぼうとしない、目指そうとしない典型です。

「指導者と選手間での主従関係」は「正しい指導」とは相容れない関係です。

「暴力・暴言・ハラスメント」は「勝利から遠ざける」ことを理解することは、「正しい指導」の要素の一つです。ですから、「情熱」があっても、「勝利を目指し」ても、「暴力・暴言・ハラスメント」に頼ることはありません。

「勝利至上主義」は、「暴力・暴言・ハラスメント」の問題とは別な点で問題があります。しかし、「勝利を目指す」・「情熱」があることは、「暴力・暴言・ハラスメント」との関係では中立的な要因です。

ただし、「正しい指導」ができないことに加えて、「情熱」があり「勝利を目指す」と、「暴力・暴言・ハラスメント」に頼るという「誤った指導」が深化・拡大してしまうという副因となります。

これらの要因の関係について、多くのスポーツ関係者に、「暴力・暴言・ハラスメント」に頼らない指導が必要な理由の核心を理解してもらうことが大事だと考えています。

競技力が向上するなら指導者による「怒鳴(怒る)る指導」はあってもよい?

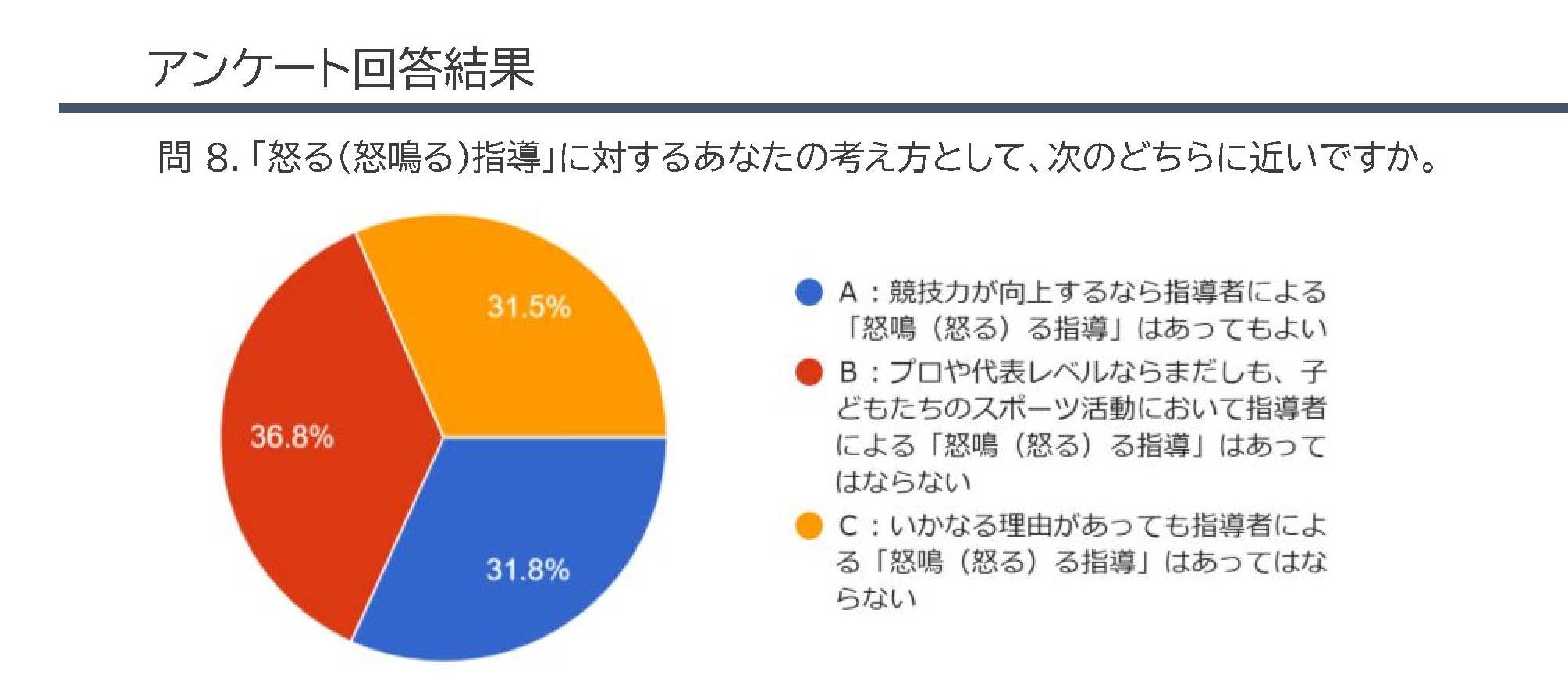

アンケートでは「問8 「怒る(怒鳴る)指導」に対するあなたの考え方として、次のどちらに近いですか。」という問の回答は次のグラフのとおりです。

この結果は、「暴力・暴言・ハラスメント」に頼らない指導を確立するためには、乗り越えなければならない課題が大きいことを示しています。

叱らないことで有名なジュニア指導者の池上正さん(サッカー)は、その著書「叱らず、問いかける-子どもをぐんぐん伸ばす対話力」の中で次のように語っています。

「グズグズしないで早く食べなさい!」「何度言ったらわかるの!」と、あまりに言うことを聞かないために怒鳴ってしまう。

でも、そうやって世話を焼かれた子どもが自立できるでしょうか。

自発的に取り組み、自分で考える子どもになるのでしょうか。

さらに、「叱る」には怖い副作用があります。「叱る」が「怒鳴る」になり、言って聞かなければゲンコツに変わる場合もあるのです。

子どもたちを変えるには、まず、大人が変わらなければなりません。「問いかける」大人が、子どもを変え、伸ばしていくのです。

「どうしたらいいと思う?」この一言で、子どもは変わる!

自分で考え、動ける子どもだけに伸びしろがある!

私は、池上さんの意見に賛成で、講演で使用するPower Pointには池上さんに登場してもらっています。

これは、今から約50年前の1975年に発刊された「日本高等学校野球連盟三十年史」における佐伯達夫会長(当時)のあいさつです。

「暴力・暴言・ハラスメントと部活動-この50年で変わったこと」・・・・・・(語るものがない?)

「暴力・暴言・ハラスメントと部活動-この50年で変わらないこと」 たくさん!!

ちょっと凹みます。